田舎暮らしでの狩猟の始め方(罠)!鹿・猪・ジビエ肉をいただく

みなさんこんにちは。ゲンジュです。

今回は田舎暮らしを始めたいと思っている方が気になるであろう狩猟の始め方について記事を書いていきます。

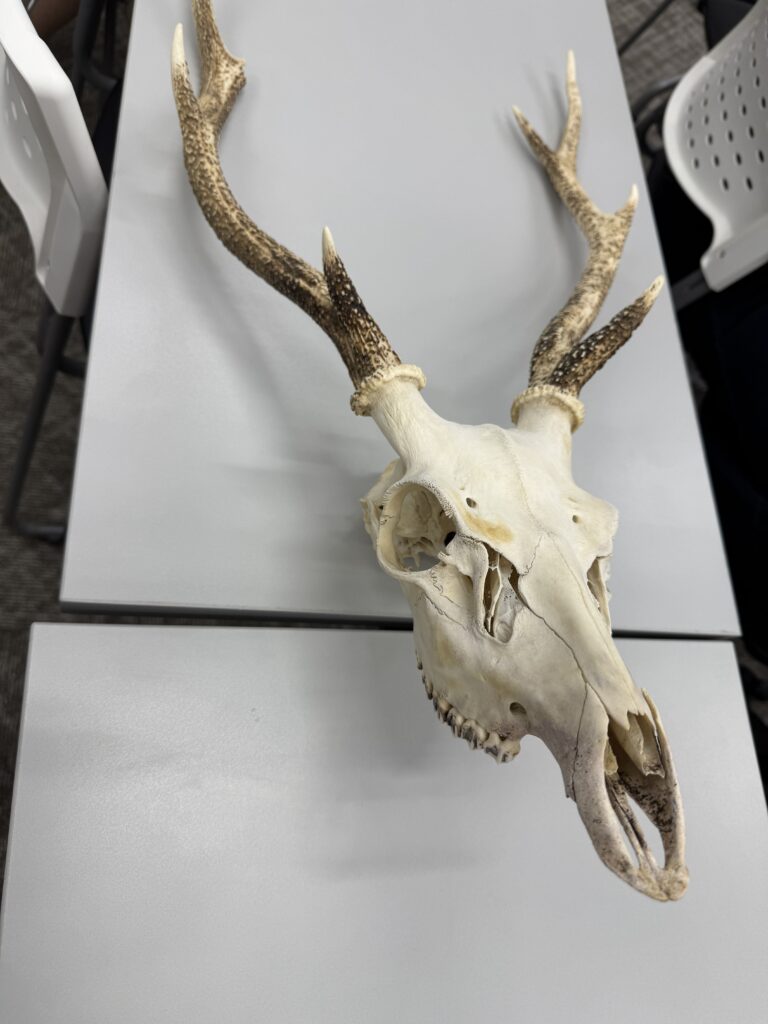

近年田舎で農業をやられている方々の畑を荒らしたりしているのが、鹿や猪などの狩猟鳥獣です。この狩猟という趣味は農家さんの畑を守るという意味でも大きな役割を持ちます。

狩猟をするためには?

まず最初に言わなければならないのは、狩猟を始めるためにはまずは資格が必要になってくると言うこと。勝手にやって捕まえてはいけません。

また一概に狩猟と言っても、銃で狩猟をするのか罠を使って狩猟をするのか種類があります。まずはそれについて説明していきます。

第一種銃猟

第一種銃猟免許は、散弾銃やライフルなど装薬銃(および条件により空気銃も含む)を使う猟法を行うための狩猟免許です。取得には都道府県が実施する筆記・適性・技能試験に合格する必要があり、銃猟免許は年齢要件(銃は20歳以上など)や視力基準などの適性基準が定められています。狩猟を行うには免許取得後に都道府県への狩猟者登録と、銃を使う場合は別途銃砲刀剣類所持許可(警察署)を得る必要があり、狩猟は法令で定められた区域・期間・方法を守らなければなりません。安全教育や実技研修が重視される点も特徴です。

第二種銃猟

第二種銃猟免許は空気銃(エアライフル等)による猟法を行うための狩猟免許です。対象は主に小型の鳥類や小型哺乳類で、発砲の反動や音が小さく比較的取り組みやすい猟法とされています。取得には都道府県が実施する知識(筆記)・適性(視力等)・技能試験に合格し、免許交付後は狩猟者登録と銃の所持許可(必要な場合)を受ける必要があります。受験年齢や細かな手続きは都道府県で異なるため、申請前に確認してください。

わな猟

罠猟(わな猟)とは、箱わな・くくりわな・はこおとし・囲いわな等の法定猟具を用いて野生鳥獣を捕獲する猟法です。実施するには都道府県が行うわな猟免許を取得し、狩猟者登録を行う必要があります(対象や期間、区域は法令で定められます)。

主な対象はシカ・イノシシ・タヌキ・アナグマなどで、くくりわなは踏板を踏ませてワイヤーで足を締め上げる仕組み、箱わなは餌で誘引して扉で閉じる仕組みです。設置・点検は頻繁に行い、不要な苦痛や誤捕獲を防ぐことが法令上・倫理上ともに重要です。

また、とらばさみの使用は禁止されており、くくりわなも輪径や構造に規制(直径制限や戻し金具の装着等)があり、違反は罰則の対象となります。罠購入や設置前には必ず最新の法令・自治体ルールを確認してください。

網猟

網猟(あみ猟)とは、鳥類などの野生動物を網を使って捕獲する猟法で、狩猟免許の中では「網猟免許」が必要です。使用できる網の種類は法律で定められており、主にむそう網(投網)、はり網、なげ網などがあります。これらは小型鳥類などの捕獲に用いられ、網の構造や大きさ、設置方法も「鳥獣保護管理法」により細かく規制されています。

網猟は発砲を伴わないため比較的静かで、住宅地に近いエリアや山間部でも安全に実施できるのが特徴です。ただし、狩猟可能な鳥獣や時期、区域は都道府県ごとに定められており、許可のない場所や期間外での捕獲は違法となります。

また、狙っていない鳥獣が誤って網にかかることを防ぐため、設置後は頻繁な見回りが必要です。捕獲後の処理や記録も義務付けられており、自然環境と野生動物への配慮が求められます。静かな環境で技術を磨く奥深い猟法であり、熟練者の経験が生きる伝統的な狩猟形態のひとつです

狩猟の免許に関しては上記の4つの資格があり、自分がやりたいスタイルに合わせて資格を取得するのがいいでしょう。

ただし、銃の免許に関しては銃の所持許可・保管場所の確保等の縛りが多く存在するため少し敷居は高くなってきます。

ちなみに私は現在はわな猟の資格のみ所持しています。いずれは網猟も欲しいなと思っています。

わな猟試験内容

先日免許を取得したばかりなので記憶が確かなうちに次に試験者に向けて内容を伝えます。

試験の内容は筆記と実技試験になります。

筆記試験に関して

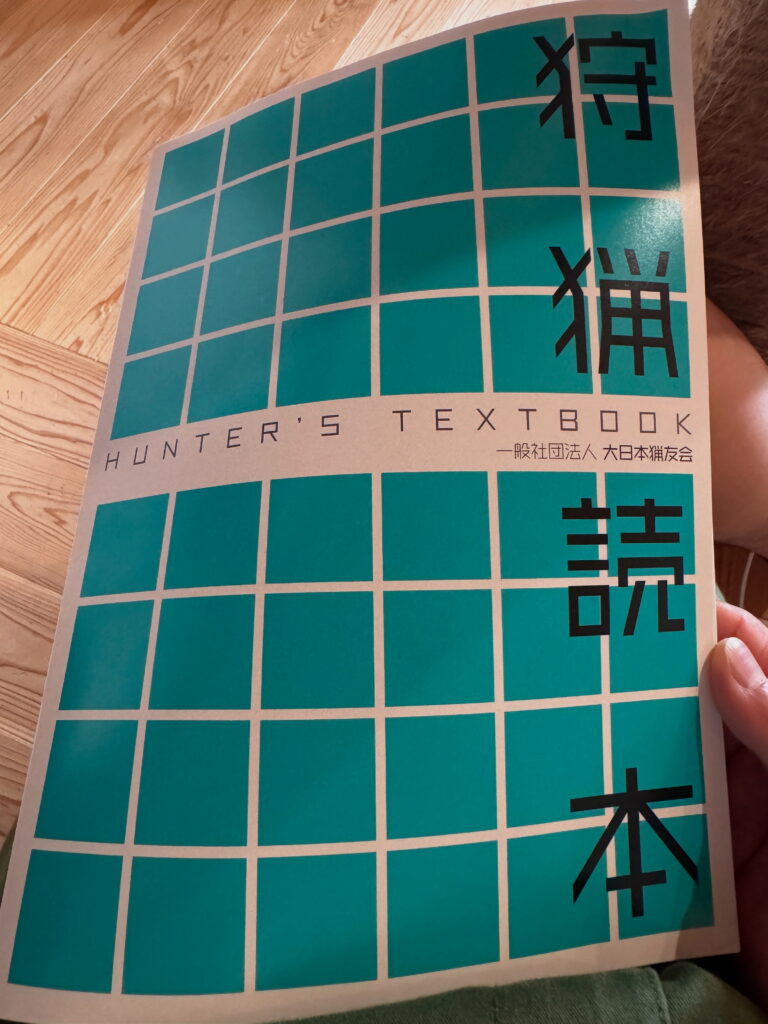

筆記試験に関しては基本的にどの都道府県にも事前講習会がありますので、そこでいただける「狩猟読本」で勉強すれば問題ないかと思います。

予備講習ではどこら辺が出るかも教えてもらえるので、それを聞いていればまず問題ないかと思います。

実技試験に関して

実技試験に関しては、実技と呼べるものは箱罠の設置だけです。その他の試験内容としては、、、。

- 画像で狩猟できる狩猟鳥獣かを判断する試験

- わなの実物を見て使用していいわなかを判断する試験

- 箱罠の設置

私が受験した都道府県ではこんな感じの試験になっていました。

狩猟免許の試験で苦戦したこと

個人的に苦労したのは、実技試験です。

試験内容の箱罠の設置という項目に試験当日苦戦してしまいました。実際に予備講習に参加していれば箱罠の設置も容易くできます。

しかし、予備講習の箱罠は簡単に仕掛けられたのですが試験本番の箱罠に関しては、設置部分のかかりがゆるゆるで丁寧に設置しないと設置されずに手を放した瞬間に罠が作動してしまっていました。

3分ぐらい箱罠の設置にとまどってしまいましたがなんとか設置でき、作動もうまくできました。

それ以外の試験は全く問題はなかったかと思います。

猟友会への登録

狩猟の免許を取ったらすぐに狩猟を開始していいわけではなく、狩猟者登録を行わなければなりません。

その中で猟友会への登録を当ブログではおすすめしていますので、その理由も説明していきます。

猟友会(りょうゆうかい)に入ることの意義とメリット

猟友会は、地域ごとに組織された狩猟者の協会で、鳥獣保護や有害鳥獣の駆除、安全な狩猟活動の推進を目的に活動しています。狩猟免許を取得したばかりの初心者にとっては、猟友会への加入が安全で安心な狩猟の第一歩とも言えます。

入会することで、ベテラン猟師からの実地指導を受けられたり、共同猟や有害駆除活動への参加が可能になります。また、狩猟保険(ハンター保険)への加入や、地元行政との連携もスムーズになるため、トラブル時のサポート体制が整っているのも大きな魅力です。

さらに、猟友会は地域の環境保全にも関わっており、農作物被害の防止や生態系バランスの維持に貢献しています。個人では難しい活動も、会を通じて社会的に認められた形で行えるのが特徴です。

近年は高齢化が進み、若いハンターが求められています。安全な狩猟技術を学びつつ、地域社会に貢献できる猟友会への参加は、狩猟を長く続ける上で大きな意味を持っています。

猟友会に入らなくても狩猟はできる?

結論から言えば、猟友会に入らなくても狩猟は可能です。狩猟を行うために法的に必要なのは「狩猟免許」と「狩猟者登録」であり、猟友会の加入は義務ではありません。そのため、免許と登録を済ませれば個人での狩猟活動もできます。

しかし、実際には猟友会に入っている方が狩猟を安全かつ円滑に行えるメリットが多いのも事実です。たとえば、狩猟区域や地元のルール、立ち入り禁止エリアの情報などは、地域の猟友会を通じて共有されることが多く、個人では得にくい情報です。また、共同猟や有害鳥獣駆除などに参加できるのも会員の特権です。

さらに、狩猟事故やトラブルに備えるための狩猟保険(ハンター保険)も、猟友会を通じて加入するのが一般的です。もし個人で活動する場合は、自分で保険を手配し、安全面や地域との関係づくりをしっかり行う必要があります。

つまり、猟友会は「必須ではない」が「加入することで得られる安心と情報は大きい」と言えるでしょう。

猟友会に入らずに狩りを行うことはできますが、個人的にはまずは猟友会に入り狩りと言うものをしっかりと学んだ方が良いと思います。

何よりトラブルが起こった際に、助けてもらえる猟師仲間ができることは大きなメリットではないでしょうか?

FUKUOKAわなシェアのススメ

今回この記事を書いている筆者は福岡在中で、福岡には罠狩猟に必要な罠等をみんなでシェアして活動している方々です。

福岡の狩猟期で活動しているの方々なので良ければ下記のホームページで詳細を確認してみてください。

ここでは資格取得しなくても経験ができるので、まずはこちらで狩猟を経験するのもいいかもしれません。

※ちなみに私は資格を取って、最初はこちらで経験を積ませていただこうと思っています。

まとめ

田舎暮らしにおける「狩猟」は、単なる趣味ではなく、地域の農作物を守り、自然と共生するための大切な活動です。狩猟を始めるには、まず自分に合った狩猟免許(銃・罠・網)を取得し、安全と法令をしっかり守ることが必要です。

特に初心者には、猟友会に加入してベテランから実践的な知識や地域ルールを学ぶことを強くおすすめします。仲間と協力しながら狩猟を行うことで、技術だけでなく、自然との向き合い方や地域社会とのつながりも深まります。

また、福岡の「FUKUOKAわなシェア」のように、道具を共有しながら狩猟体験を積める取り組みもあるので、初心者が最初の一歩を踏み出すには「FUKUOKAわなシェア」は最適な環境です。

狩猟は命を扱う責任ある活動ですが、その分、自然の恵みを実感できる深い充実感があります。田舎での新しい暮らしの一環として、ぜひ安全に・楽しく・誠実に狩猟の世界へ踏み出してみてください。

今回はここまでになります。ここまでみていただきありがとうございました。